2025年10月22日 16:00

固有感覚を共有する「ボディシェアリング」技術で、新たなビジネスチャンスを創出

【主催者ブース】カプセルインタフェース、Maaart、BodySharing® for Business(H2L株式会社/琉球大学)

「ビジネスチャンスEXPO in TOKYO」の注目出展者たちに、出展内容や見どころをインタビュー。今回は、琉球大学と連携し、研究の社会実装を担う企業として、身体的な体験を共有するBodySharing®(ボディシェアリング)という世界初の技術を開発したH2L株式会社をご紹介します。代表取締役の玉城絵美さん(写真右)は琉球大学工学部の教授も務め、大学での研究成果を社会に役立つ形へとつなげています。現在同社が展開する「カプセルインタフェース」「Maaart」「BodySharing® for Business」は、技能伝承の支援や人手不足の解消など、現代社会のさまざまな課題解決に挑んでいます。今回のビジネスチャンスEXPO in TOKYOでは、来場者がこれらの最先端技術を実際に体験することができます。身体の固有感覚を共有する未来のインターフェースは、私たちの暮らしをどう変えていくのでしょう。広報営業部の佐藤智子さん(写真左)も交え、その可能性を伺いました。

【事前登録特典】便利なビジネスグッズが当たる抽選会にご招待!

▶ 来場登録はこちらから

体験を共有する「BodySharing®」という発想

BodySharing®は、ヒトの身体情報をコンピュータと相互伝達することによって、ヒト、キャラクター、ロボットや他者と、互いに体験を共有する概念と技術概念、またそのためのインターフェースです。

なかでも鍵となるのが固有感覚です。固有感覚とは、目を閉じていても自分の腕や足の位置や、力の入れ具合がわかる体内のセンサーのような感覚のこと。ポケットの中で鍵を探し当てたり、卵をつぶさずに持てたりするのは、この固有感覚によるものです。同社は独自に開発した筋変位センサを用い、この固有感覚をデジタル化して共有することに成功しました。筋肉の動きや力加減といった身体の感覚そのものを伝えられるため、例えば「重い荷物を持ち上げるときの力の入れ方」や「バットを振るときの筋肉の動き」など、言葉や映像では伝わりにくい感覚も共有できます。

「従来のVRは見たり聞いたりする体験が中心でしたが、BodySharing®では筋肉の動きや力加減といった身体の固有感覚までやり取りできます。そのため、自分が本当にその場で作業しているように感じたり、ロボットの身体を自分のものだと錯覚したりする度合いが格段に高まります。映像を見るだけでなく、身体を実際に使っている感覚が伴うので、没入感が大きく向上するのです」(玉城さん)

この研究は2006年に始まり、琉球大学をはじめ東京大学や国内外の研究機関と連携しながら進められてきました。2029年の社会実装を見据え、大学発の研究成果を産業界につなげる先進事例として注目を集めています。

3つの革新的なサービス

今回のビジネスチャンスEXPO in TOKYOでは、BodySharing®技術を活用した3つの製品およびサービスが紹介され、実際に体験することができます。それぞれの特徴について、佐藤さんに伺いました。

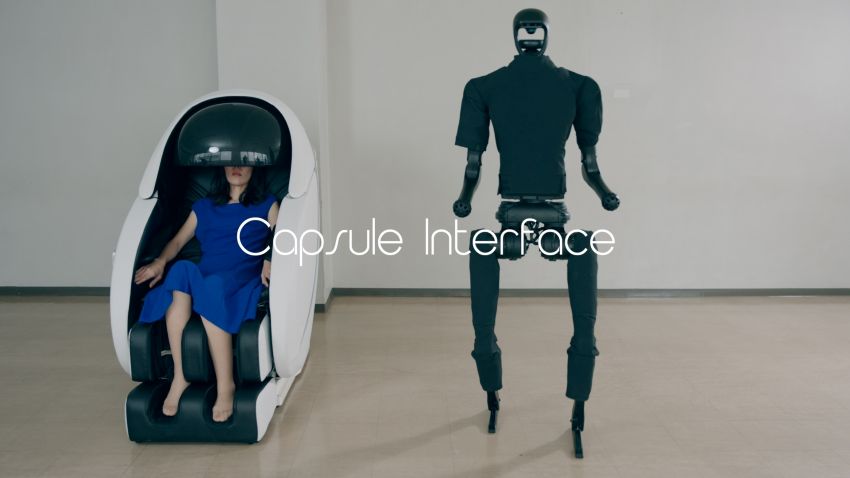

■ 全身リアル体験!「カプセルインタフェース」

カプセルインタフェースについて、佐藤さんは「椅子やベッドに身を委ねるだけで、自らの身体感覚をロボットやアバターに伝達することができる体験共有装置です」と説明します。

体験者は、ロボットが見ている映像や聞いている音声をリアルタイムで受け取りながら操作でき、まるでその場にいるかのような臨場感を味わえます。カプセルインタフェースは、危険な場所での作業支援や家事、リハビリ、農作業など、幅広い分野での応用が期待されており、将来的にはロボットが感じた感覚を操作者にフィードバックすることで、さらに没入感が高まる体験共有を目指しています。佐藤さんは「エンターテインメントや観光など、さらに多くの分野で活用いただけると考えています」と語ります。

■ 感覚をシェアする新市場「Maaart」

2つ目はMaaartです。「Maaartは、感覚のデータを売買できる世界初のデジタルマーケットです」と佐藤さん。アスリートの優れた動きや、熟練した職人の繊細な力加減など、これまで言語化や可視化が難しかった感覚をデータ化し、世界中の誰もが感覚データにアクセスできる仕組みを目指しています。

シェアラー(体験データを投稿する人)は筋変位センサFirstVRを腕に装着し、専用アプリを通じて自分の身体感覚データを簡単に取得し、アップロードすることができます。一方でユーザーは、興味のあるデータをダウンロードすることでトップアスリートの動きを取り入れてフォーム改善に役立てたり、伝統工芸の技術を学んだりと、教育やトレーニングの効率を飛躍的に高めることが可能になります。

■働き方を変える「BodySharing® for Business」

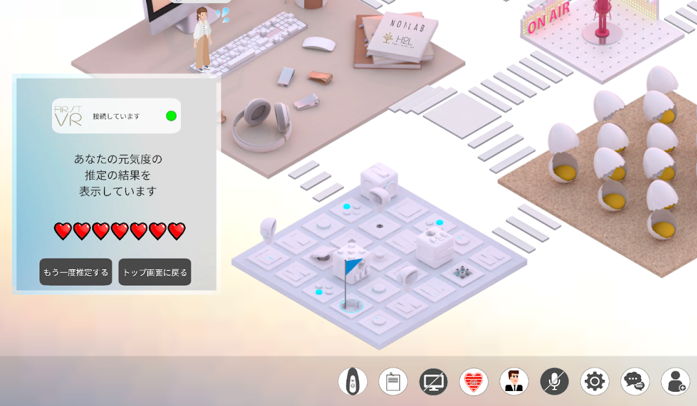

3つ目はBodySharing® for Businessです。H2Lはほぼフルリモート勤務。毎日このメタバースオフィスで勤務し、自社サービスをチーム全体の生産性向上に役立てています。

このサービスは、ワーカーの心身のコンディションを可視化するメタバース型オフィスサービスです。ワーカーは筋変位センサをふくらはぎに装着することで、自身の「元気度」や「リラックス度」を推定し、アバターに反映させることができます。

「従来の勤怠管理やテキストのみのやりとりだけでは把握しにくい心身の状態を客観的に捉えられるため、業務の効率化や離職防止に役立ちます」と佐藤さん。リモートでも対面でも、お互いの状態を可視化することでコミュニケーションの向上をはかることができる、新しい働き方を支えるツールとして注目されています。

社会課題を解決し、分野を超えて広がる可能性

このように、BodySharing®は産業から教育、働き方、エンターテインメントまで、幅広い分野で社会課題を解決する可能性を秘めています。工場や物流の現場では、重い荷物の運搬や危険な作業をロボットに任せ、作業者は遠隔から自身の動きをそのままロボットに伝達することで安全性向上と効率化が期待されます。教育や文化の継承においては、熟練の職人やスポーツ選手の動きをデータ化することで、これまで言葉や映像では伝えきれなかった感覚を次世代へ伝承することが可能です。また、オフィスワークでは社員の心身の状態を把握し、業務の偏りを防ぐことで、生産性向上や離職防止にも役立ちます。

玉城さんは「体験の総量が増えれば、人の暮らしや学びの幅は必ず広がります。BodySharing®は社会課題を解決するだけでなく、人々の生活をより豊かにする技術です」と語ります。

さらに同社が力を入れているのが国際標準化を前提とした研究開発です。玉城さんは「国際標準化は、世界中で同じ基準のもとに技術を導入するために不可欠であり、安心安全に利用していただくための大切な取り組み」と語ります。同社は、政府機関や企業、研究機関と連携し、国際標準の策定に取り組んでいます。

オープンイノベーションが拓く新しい価値

「新しいインターフェースが普及すれば、AIの進化も相まって、私たちの生活様式が少し変わってくるかもしれません」と玉城さん。H2Lは、自社の技術を一社だけで完結させるのではなく、さまざまな分野のパートナーと連携しながら、これまでにない価値を創造するオープンイノベーションに大きな期待を寄せています。

例えば製造業と組めば、製品だけでなく「生産工程そのもの」をデータ化し、世界に提供する新しいビジネスモデルが生まれます。コンテンツ産業では、体験共有型のエンターテインメントやスポーツトレーニングが展開可能に。さらに医療やリハビリ分野では患者の回復支援や技能継承の方法を革新でき、教育の現場では熟練者の身体感覚をリアルに追体験できることで、新しい学びのスタイルが広がるでしょう。

「BodySharing®はあくまでインターフェースに過ぎません。しかし、新しいインターフェースは常に産業の可能性を押し広げてきました。多様な企業や研究機関と協力し、想像を超える価値を社会に提供していきたいです」と玉城さん。H2Lの挑戦は、業界の垣根を越えた共創の舞台を広げています。

最後に玉城さんは、ビジネスチャンスEXPOの来場者にこう呼びかけます。

「今回の展示では、皆さんのビジネスと私たちの技術を組み合わせることで、どのような新しい価値を生み出せるか、一緒にディスカッションできることを楽しみにしています。ぜひブースにお立ち寄りいただき、未来の可能性を体感してください」

開催概要および見どころは公式HPで順次アップ中

事前来場登録の特典もあり!

▼ 詳しくはこちらをClick ▼